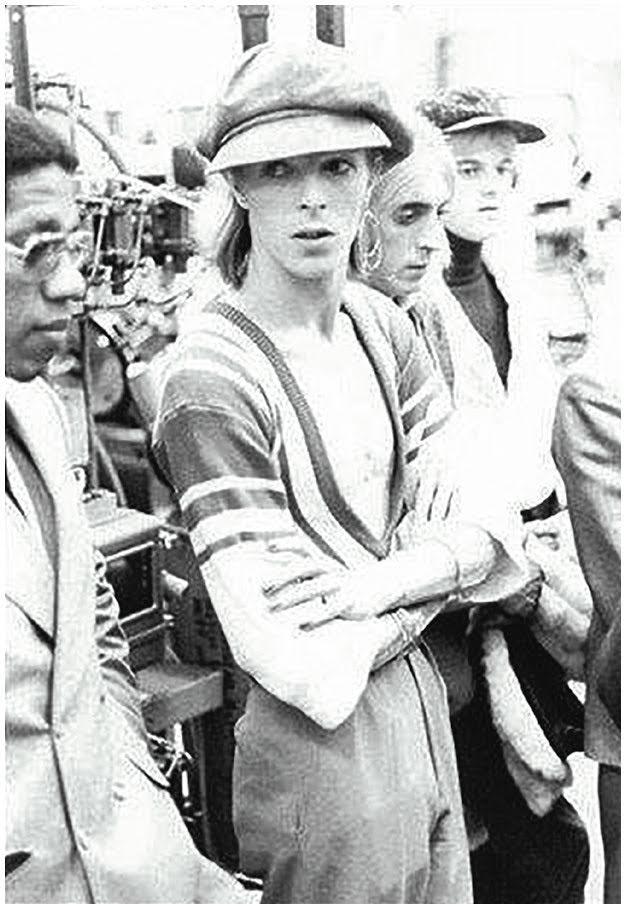

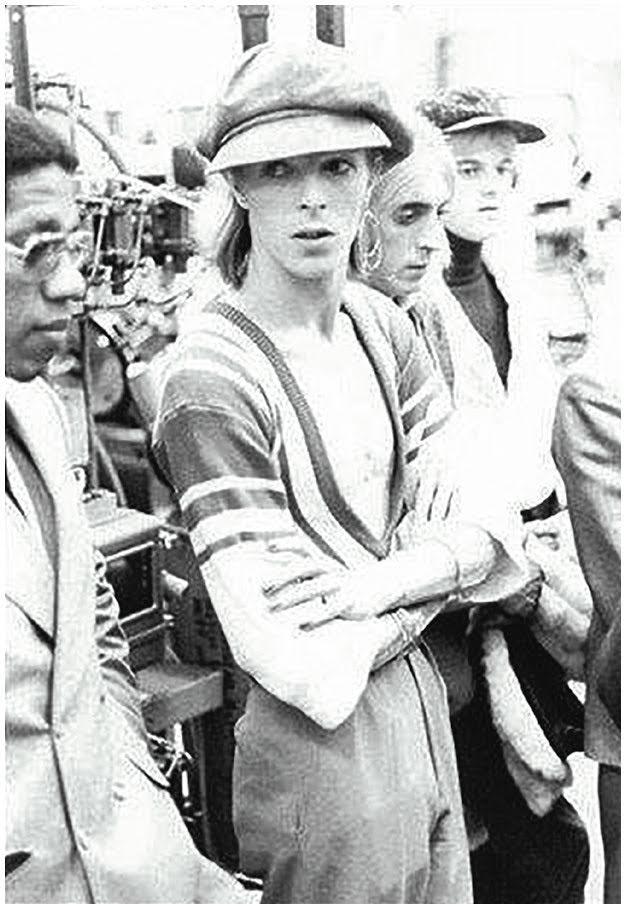

All photos courtesy of Woody Woodmansey

1970年代初頭、ヒッピーの時代は終わりを告げ、グラムロックがシーンを賑わせていた。メイクを施し、風変わりな衣装を身につけたミュージシャンたちは、ドラマチックな世界観に基づいたコンサートでロックスターになり切り、アーティスティックなサウンドを生み出していた。派手にふるまうフロントマン、サーカス団のようなバンド。まさしく宇宙時代に到来した未来への音楽であり、のちにトゥパック(Tupac)のようなラッパーたちが体現するような、社会の最下層のやさぐれた雰囲気もグラムロックは纏っていた。なぜならこの音楽は、1960年代を席巻した〈サマー・オブ・ラブ〉的なロックに対する反動でもあったのだ。元祖〈スターマン〉のデヴィッド・ボウイ(David Bowie)と、彼のバックバンドであるTHE SPIDERS FROM MARSは退廃、エンターテインメント、反逆を結びつけたグラムロックの先駆者であった。音楽評論家のロバート・パーマー(Robert Palmer)が表現したように、〈反逆に対する反逆〉を仕掛けたのだ。THE SPIDERS FROM MARS最後の生存メンバーであるミック〈ウッディ〉ウッドマンジー(Mick “Woody” Woodmansey)は、世界的なスーパースター、そして文化的アイコンとして、ボウイの地位を不動のものにした名曲「世界を売った男」(The Man Who Sold the World)、「サフラゲット・シティ」(Suffragette City)、「ライフ・オン・マーズ」(Life on Mars)などでドラマーを務めた。そんな彼が、2017年1月に新刊『Spider from Mars: My Life With David Bowie』を発表。彼は同書に、一躍有名になったボウイの逸話などを詳細にわたって記述している。ウッドマンジーは、1969年から73年の〈ジギー・スターダスト期〉を間近で見ていた。世界を飛び回り、ロックスターならではの傲慢さに浸かり、ドラッグやセクシュアリティなど、あらゆる境界線をぐちゃぐちゃにしていたあの時代のボウイを目撃していた。名声を得て、さらに常軌を逸したボウイは、その破壊的傾向をバンドにも向けたため、結局THE SPIDERS FROM MARSは解散してしまう。ジギー・スターダスト時代のボウイ、そしてバックバンドメンバーの当時を知るべく、ウッドマンジーに話を訊いた。§あなたには、メガネ工場のマネジャーという安定した職業、ボウイのバンドに加入するためにロンドンへ移住、という2つの選択肢に揺れ動いた時期があったそうですね。なぜ最終的に、ロックバンドという不安定な道を選んだのでしょうか?仕事はしていましたが、ドラムを始めてからは、とにかく練習をして、音楽もたくさん聴いていました。当時のアーティスト…THE WHOやFREE、ジェフ・ベック(Jeff Beck)などのライブにも通い、情報を集め、とにかく空いている時間はほぼ音楽に費やしていたのです。それは、ドラマーとしてのスキルを上げるためでした。既に成功しているドラマーと、自分の能力を常に比較し、「俺はこんなふうにプレイできるか?」「どうしたらあんなプレイができるのだろう?」と自問自答を続けていました。そしていつの頃からか、実際に自分もミュージシャンとして成功し、キャリアを築きたい、と望むようになりました。ボウイが電話で「ロンドンで一緒に演ろうよ」と誘ってくれましたが、誘いに乗るのはある意味大きな賭けでしたね。個人的には、ドラマーとして十分な能力があるとわかっていましたが、未来の保証が何もないのもわかっていました。音楽業界は特にそうです。しかし、夢を追い、それに全力をかけるのが正しいと、決断しました。この道を選ばなかったら、将来どこかですごく後悔するだろうと。それに、生活のためだけに働くのではなく、心から楽しめる人生を送りたかったんです。当時のデヴィッド・ボウイはどうでしたか? こいつはスターになると感じていましたか?初めて彼と会うとき、私はチェックリストを持って行きました。「彼は歌えるか?」「作詞・作曲はうまいか?」「いいフロントマンか?」「可能性を感じるか?」。そんなリストです。彼は過去の曲を演奏しました。ほとんどがフォークっぽい曲で、あまり私には響きませんでした。そのあと12弦ギターに持ち替えて「ザ・ワイルド・アイド・ボーイ・フロム・フリークラウド」(The Wild Eyed Boy From Freecloud)を弾き始めました。弾き終わる頃には、チェックリストは埋まっていましたね。数時間話をしましたが、彼は自身の活動をあまりよくわかっていないようでした。それでも「成功してやる」という決意を、私は本当に強く感じたので、心を決めたんです。 ボウイと活動を始めた頃の状況を教えてください。最初の頃にどの曲を演奏していたかは覚えていませんが、私にとってはどうでもよい過去です。ボウイは、常に次の手を準備しているようなアーティストでした。誰かと話しているときも、誰かをじっと見つめているときも、彼は頭のなかで、様々なプランを立てていたようです。ボウイが新曲を持ってきたら、私たちはリハーサルをしました。バックバンドの3人は、自分がやるべき演奏をしっかりやっていたから、ボウイからの命令もありませんでした。あったとしても、「ここでこの小節を3回繰り返して、そのあとこのパートが入ってくる。そしてここでドラムが入る」くらいの指示だけでした。アレンジも学んでいましたから、うまく進んでいましたね。ボウイはリハーサルのとき、「ちょっと休憩してクラブにでもいこう」と誘ってくれました。もちろん私たちの答えは「イエス」です。ロンドンのケンジントン・ハイ・ストリート142番地にある〈エル・ソンブレロ(El Sombrero)〉という場所によく連れていってくれたのですが、初めてそこに行ったときは衝撃的でした。下から光が当てられた星形のダンスフロアがあって、ソウルや古いR&B、ロックなど、そこで流れている音楽も本当に素晴らしいものでした。キレイに着飾った美しい人たちばかりの空間で、女性もゴージャスでした。そんな場所があるなんて夢にも想いませんでした。しかし、そこにいる人たちは、みんな男だったんです。ボウイが私たちを連れていったのは、ゲイ・クラブだったんですよ。レコーディングはどのように進みましたか? 彼が完璧にした曲を持ってきて、バンドが忠実に演奏したんですか? それとも全員で曲を練りあげたんですか?アルバム『世界を売った男』(The Man Who Sold the World, 1970)は、1970年の4月と5月、ロンドンのトライデント・スタジオ(Trident Studios)、アドヴィジョン・スタジオ(Advision Studios)でレコーディングしました。確かにボウイが全曲を書いていましたが、ほとんどバンドでアレンジしました。コード進行だけしか決まってない曲もありました。「これがヴァース(Aメロ)だ」「これがコーラスだ」という感じでしたね。ボウイが12弦のアコースティックギターで書いてきた曲を、私たちがロックバンド風にアレンジするという流れでした。しかし、このアルバム以降からは、ボウイがほぼ毎回仕上がった曲を持ってきました。仕上がっていなくても、少なくともヴァースやコーラスの流れとは用意していましたね。当時のあなたもロックスター的な「セックス、ドラッグ、ロックンロール」に夢中になっていましたか?いいえ、音楽が第一でした。音楽なら、血や汗や涙を流せるし、いくらでも犠牲を払えました。価値のある何かを生み出したいという衝動から全ては生まれるのですから。「セックス、ドラッグ、ロックンロール」は、成果の副産物です。残念ながら、ライフスタイルのいち部になってしまいますが。そこから音楽やパフォーマンスが生まれるのが唯一の長所ですね。そして、70年代のジギー・スターダスト期に入りますが、この時期にボウイ・バンドのドラマーとしてプレイするのは、どんな気分でしたか?まさに、ミュージシャンとしてのキャリアをスタートしたときに夢見ていた、あるいはそれ以上の状況でした。作曲をヘルプし、ウマが合う人間と活動できる現実が幸せでした。そして、音楽を愛するがゆえに会場に集る大勢の観衆の前でプレイするのは、何物にも代えがたい体験でした。リムジンに乗り込む際、着ていた服を熱狂的なファンたちによってビリビリにされたのは、さすがに怖かったですね。ボウイのコカイン常用癖は有名でしたが、あなたはしばらく気づかなかったそうですね。彼が〈究極的のロックンロール・ファンタジー〉に溺れていた事実には、いつ気づいたのですか? あなたとドラッグの関係は? なぜバンドは解散したのでしょうか?ボウイのドラッグに関しては、バンドが解散してから数カ月後に知りました。それでやっと、ツアーでの奇行や、おかしな事件について納得しましたね。私自身は、たまにマリファナを吸う程度で、それより強いドラッグには手を出していません。バンドの解散は必然でした。

ボウイと活動を始めた頃の状況を教えてください。最初の頃にどの曲を演奏していたかは覚えていませんが、私にとってはどうでもよい過去です。ボウイは、常に次の手を準備しているようなアーティストでした。誰かと話しているときも、誰かをじっと見つめているときも、彼は頭のなかで、様々なプランを立てていたようです。ボウイが新曲を持ってきたら、私たちはリハーサルをしました。バックバンドの3人は、自分がやるべき演奏をしっかりやっていたから、ボウイからの命令もありませんでした。あったとしても、「ここでこの小節を3回繰り返して、そのあとこのパートが入ってくる。そしてここでドラムが入る」くらいの指示だけでした。アレンジも学んでいましたから、うまく進んでいましたね。ボウイはリハーサルのとき、「ちょっと休憩してクラブにでもいこう」と誘ってくれました。もちろん私たちの答えは「イエス」です。ロンドンのケンジントン・ハイ・ストリート142番地にある〈エル・ソンブレロ(El Sombrero)〉という場所によく連れていってくれたのですが、初めてそこに行ったときは衝撃的でした。下から光が当てられた星形のダンスフロアがあって、ソウルや古いR&B、ロックなど、そこで流れている音楽も本当に素晴らしいものでした。キレイに着飾った美しい人たちばかりの空間で、女性もゴージャスでした。そんな場所があるなんて夢にも想いませんでした。しかし、そこにいる人たちは、みんな男だったんです。ボウイが私たちを連れていったのは、ゲイ・クラブだったんですよ。レコーディングはどのように進みましたか? 彼が完璧にした曲を持ってきて、バンドが忠実に演奏したんですか? それとも全員で曲を練りあげたんですか?アルバム『世界を売った男』(The Man Who Sold the World, 1970)は、1970年の4月と5月、ロンドンのトライデント・スタジオ(Trident Studios)、アドヴィジョン・スタジオ(Advision Studios)でレコーディングしました。確かにボウイが全曲を書いていましたが、ほとんどバンドでアレンジしました。コード進行だけしか決まってない曲もありました。「これがヴァース(Aメロ)だ」「これがコーラスだ」という感じでしたね。ボウイが12弦のアコースティックギターで書いてきた曲を、私たちがロックバンド風にアレンジするという流れでした。しかし、このアルバム以降からは、ボウイがほぼ毎回仕上がった曲を持ってきました。仕上がっていなくても、少なくともヴァースやコーラスの流れとは用意していましたね。当時のあなたもロックスター的な「セックス、ドラッグ、ロックンロール」に夢中になっていましたか?いいえ、音楽が第一でした。音楽なら、血や汗や涙を流せるし、いくらでも犠牲を払えました。価値のある何かを生み出したいという衝動から全ては生まれるのですから。「セックス、ドラッグ、ロックンロール」は、成果の副産物です。残念ながら、ライフスタイルのいち部になってしまいますが。そこから音楽やパフォーマンスが生まれるのが唯一の長所ですね。そして、70年代のジギー・スターダスト期に入りますが、この時期にボウイ・バンドのドラマーとしてプレイするのは、どんな気分でしたか?まさに、ミュージシャンとしてのキャリアをスタートしたときに夢見ていた、あるいはそれ以上の状況でした。作曲をヘルプし、ウマが合う人間と活動できる現実が幸せでした。そして、音楽を愛するがゆえに会場に集る大勢の観衆の前でプレイするのは、何物にも代えがたい体験でした。リムジンに乗り込む際、着ていた服を熱狂的なファンたちによってビリビリにされたのは、さすがに怖かったですね。ボウイのコカイン常用癖は有名でしたが、あなたはしばらく気づかなかったそうですね。彼が〈究極的のロックンロール・ファンタジー〉に溺れていた事実には、いつ気づいたのですか? あなたとドラッグの関係は? なぜバンドは解散したのでしょうか?ボウイのドラッグに関しては、バンドが解散してから数カ月後に知りました。それでやっと、ツアーでの奇行や、おかしな事件について納得しましたね。私自身は、たまにマリファナを吸う程度で、それより強いドラッグには手を出していません。バンドの解散は必然でした。 バンドのイメージやサウンド、そしてライブパフォーマンスにとって、衣装やメイクはどんな意味があったんですか? 伝説的なバンドでの活動において、ルックスが寄与した部分を教えてください。ルックスは、ステージ上での存在感において、非常に重要な部分を占めていました。音楽のインパクトも強くなりますし。もちろんそれで注目もされました。現在のシーンでもいまだにそうじゃないですか?バンド、音楽、伝説に、あなたのドラム・テクニックは何を与えたんでしょう?ドラムに関しては、曲に命を与えるビートやアプローチを常に探していました。私が選んだスタイルは、〈シンプルイズベスト〉です。ミニマルでありながら、誰にも真似できないフックを生み出そうとしていました。ボウイの表現豊かなボーカルやメッセージが乗っても、ミック・ロンソン(Mick Ronson)のギター演奏が乗っても、それらを邪魔しないようなドラムです。インパクトを生み出したり、曲をきちんと届けるために、十分なテクニックは必要でした。それが当時の音楽が古びない理由、今も変わらず聴かれている理由のいち要素ではないでしょうか。70年代初頭、時代はヒッピーからグラムロックに移行しましたが、音楽や生活はどのように変化しましたか?ヒッピーの時代が終わったのは、それ自体が示した約束を守れなかったからです。そしてドラッグ文化が、ポジティブなムーブメントとしてのヒッピー文化を殺してしまったと考えています。当時は、政治的にも経済的にも陰鬱とした時代でした。未来への見通しは明るくないし、音楽的にもシーンの大半はあてもなくふわふわとしていて、つまらなかったのです。中庸な音楽ばかりだったんです。ボウイとTHE SPIDERS FROM MARSは、そういう時代に対しての適切な〈解毒剤〉でした。グラムロックの時代と時期をともにし、カルチャーを明るく照らし、未来の現実をつくり上げました。刺激的でしたよ。不可能なんてありませんでした。再び希望が生まれたのです。

バンドのイメージやサウンド、そしてライブパフォーマンスにとって、衣装やメイクはどんな意味があったんですか? 伝説的なバンドでの活動において、ルックスが寄与した部分を教えてください。ルックスは、ステージ上での存在感において、非常に重要な部分を占めていました。音楽のインパクトも強くなりますし。もちろんそれで注目もされました。現在のシーンでもいまだにそうじゃないですか?バンド、音楽、伝説に、あなたのドラム・テクニックは何を与えたんでしょう?ドラムに関しては、曲に命を与えるビートやアプローチを常に探していました。私が選んだスタイルは、〈シンプルイズベスト〉です。ミニマルでありながら、誰にも真似できないフックを生み出そうとしていました。ボウイの表現豊かなボーカルやメッセージが乗っても、ミック・ロンソン(Mick Ronson)のギター演奏が乗っても、それらを邪魔しないようなドラムです。インパクトを生み出したり、曲をきちんと届けるために、十分なテクニックは必要でした。それが当時の音楽が古びない理由、今も変わらず聴かれている理由のいち要素ではないでしょうか。70年代初頭、時代はヒッピーからグラムロックに移行しましたが、音楽や生活はどのように変化しましたか?ヒッピーの時代が終わったのは、それ自体が示した約束を守れなかったからです。そしてドラッグ文化が、ポジティブなムーブメントとしてのヒッピー文化を殺してしまったと考えています。当時は、政治的にも経済的にも陰鬱とした時代でした。未来への見通しは明るくないし、音楽的にもシーンの大半はあてもなくふわふわとしていて、つまらなかったのです。中庸な音楽ばかりだったんです。ボウイとTHE SPIDERS FROM MARSは、そういう時代に対しての適切な〈解毒剤〉でした。グラムロックの時代と時期をともにし、カルチャーを明るく照らし、未来の現実をつくり上げました。刺激的でしたよ。不可能なんてありませんでした。再び希望が生まれたのです。

Advertisement

Advertisement

Advertisement